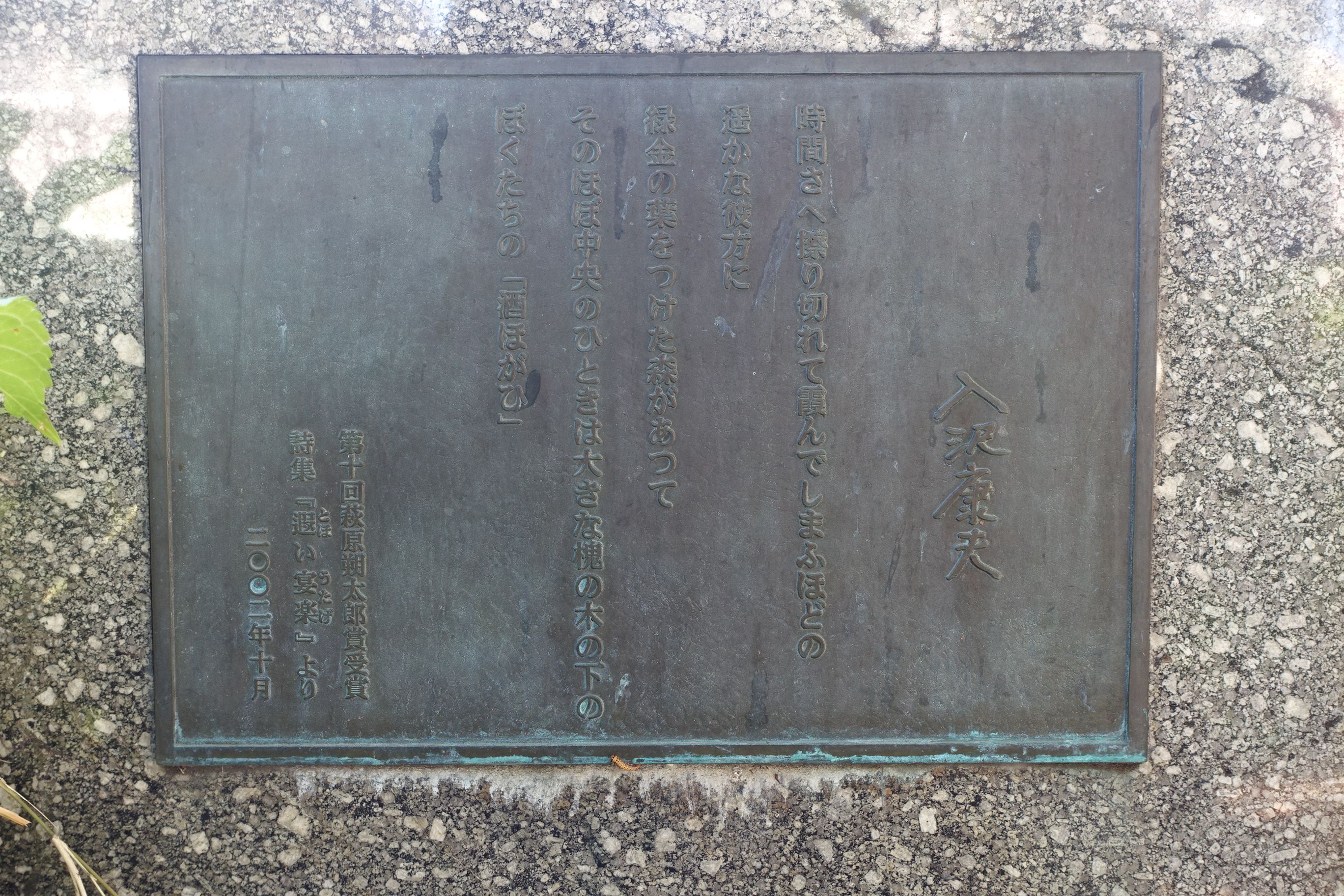

第十回(2002年)萩原朔太郎詩集受賞作。

入沢康夫(いりさわ やすお) 島根県松江市出身 1931年11月3日~2018年10月15日

東京大学文学部仏文科卒。1955年、在学中に第1詩集『倖せ それとも不倖せ』(1955年)以降、知的で技巧を凝らした独特の作品世界を築き、新境地を拓いていきました。

また、宮沢賢治の研究者であることでも有名だそうです。

時間さへ擦り切れて霞んでしまふほどの

遥か彼方に

緑金の葉をつけた森があって

そのほぼ中央のひときは大きな槐(えんじゅ)の木の下の

ぼくたちの「酒ほがひ」

「遐い宴楽」より

「遐(とお)い宴楽(うたげ)」と読みます。詩中「酒ほがひ」とは酒宴のことです。

「遐い宴楽」は 97年から2001年にかけて同氏が発表された11篇の詩が収められています。

旅するわたし・その塔にまつはる流言・邪淫戒・河、その中州で・展墓・毛羽立つ野づらで・イキャ サチナ・森を行けば… ・

燃焼・戯け唄・遐い宴楽

人形作家の四谷シモンの展示に寄せられた「旅するわたし」は、人形と作者の関係とも人間と神の関係ともとれる【わたし】と【あなた(あるいは彼)】の二つの存在をめぐって展開される良作。「その塔にまつはる流言」と「毛羽立つ野づらで」は、少しずつズレていく言葉やイメージがおもしろい。他にも、ナンセンス詩のようで何か意味や規則性がありそうな「イキャ サチナ」、作者が何十年も前に書いた詩の反歌であり、不穏ながらロマンチックな雰囲気も漂う「森を行けば…」など、さまざまな詩があって読みごたえを感じます。また、本書は死が見え隠れする作品を多くふくんでいます。特に「展墓」「燃焼」の二篇が明確に死と関わりますが、死を匂わせながら過去・現在・未来を豊かに開示する「遐い宴楽」がさらに味わい深い作品に仕上がっています。

わたしたちは 脆く壊れやすい一生を授けられてここに集ふ。わたしは誰? 誰? 誰? だれなの?

そして ここ ここはどこ?

どこなの? どこなの?

遠い旅のあげくに

わたしは わたしたちは いま ここに立つ

そして今朝 ぼくは最後の道連れ きみとも別れた

「旅するわたし」より

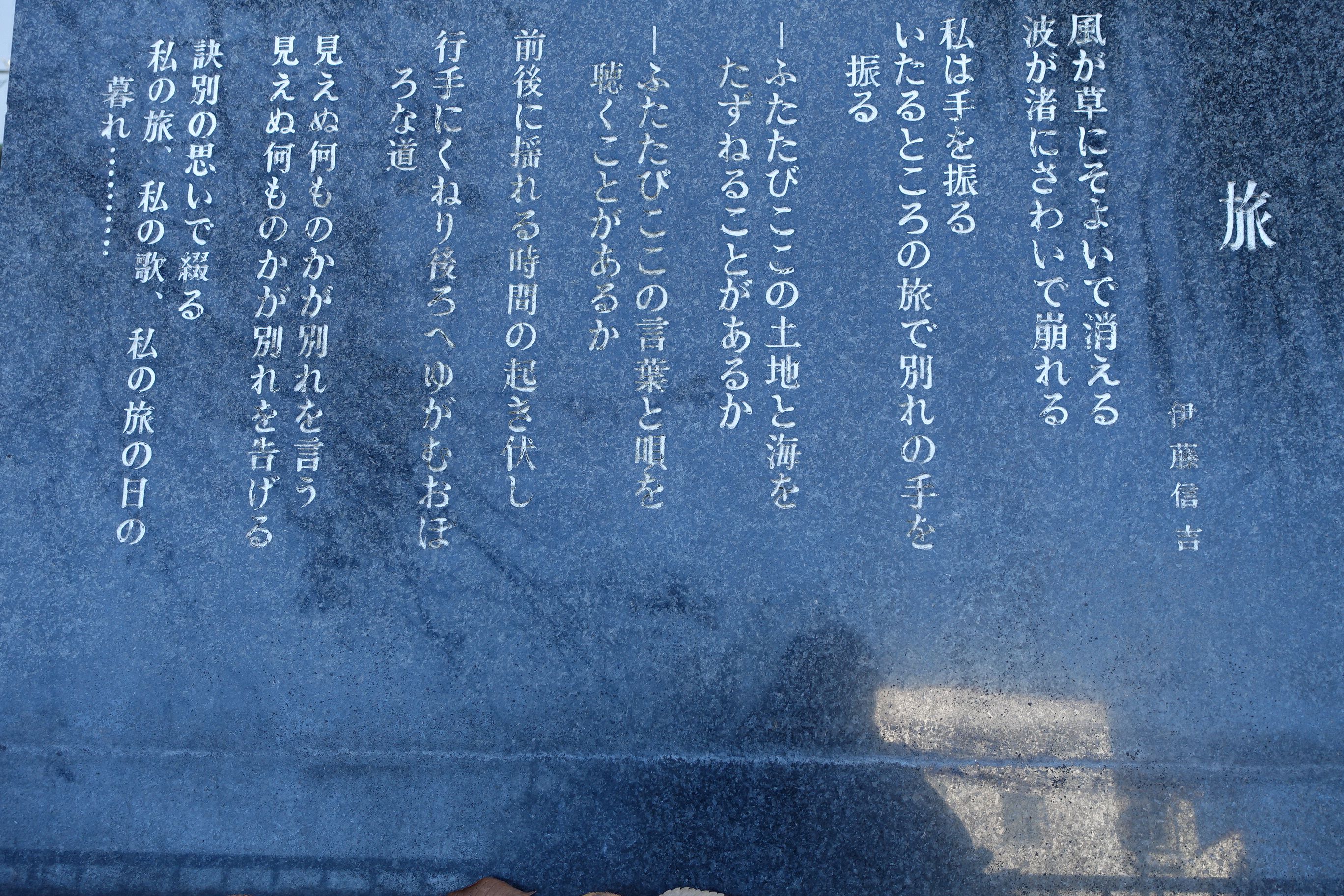

郷土の詩人として、前回ご紹介の東宮七男(とうぐう かずお)に加えてもう一人伊藤信吉(いとう しんきち)です。

同氏は群馬県群馬郡元総社村に生まれ、成人後5年ほど群馬県庁に職を置いた後、上京して萩原朔太郎他の知己を得て詩人としてのデビューを果たします。戦前はプロレタリア文学に傾倒していた時期もあったようですが、後年は故郷の群馬に帰り、文学活動のほか、故郷史の編纂などにも携わったようです。

1973年には居を横浜に移し、晩年に至るまで詩作の意欲は衰えませんでした。

近現代詩の詩を読み解き、人びとに詩の世界を開いてきた功績は高く評価されており、「未完の近代を旅した詩人」という洒落た称号を授かっています。

詩集「上州」に収められたこの「旅」はまさに旅人です。

1906年11月30日(生) – 2002年8月3日(没)

風が草にそよいで消える

波が渚にさわいで崩れる

私は手を振る

いたるところの旅で別れの手を振る

ーふたたびここの土地と海をたずねることがあるか

ーふたたびここの言葉と唄を聴くことがあるか

前後に揺れる時間の起き伏し

行手にくねり後ろにゆがむおぼろな道

見えぬ何ものかが別れを言う

見えぬ何ものかが別れを告げる

訣別の思いで綴る

私の旅、私の歌、私の旅の日の暮れ・・・