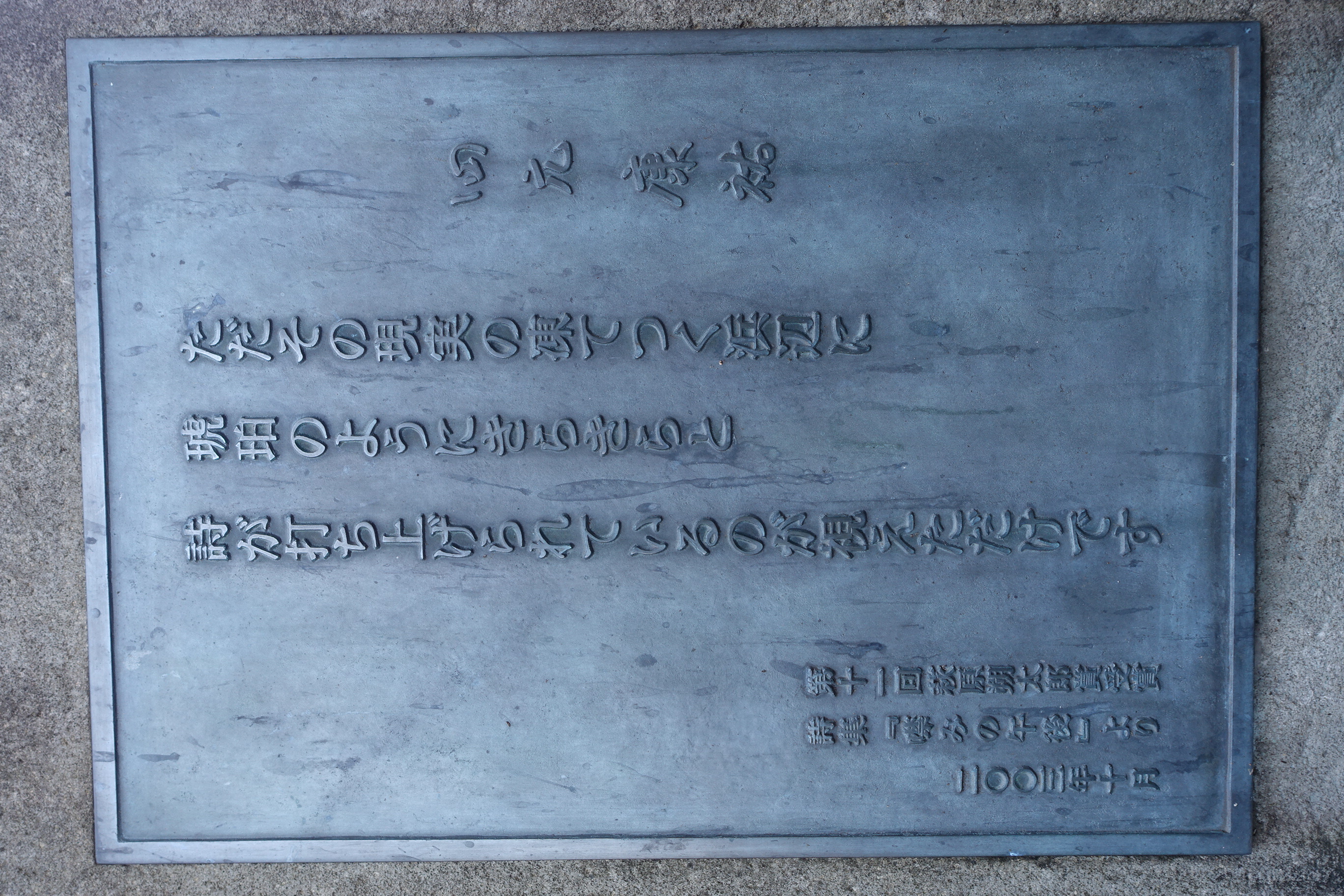

第11回(2003年)萩原朔太郎詩集受賞作。

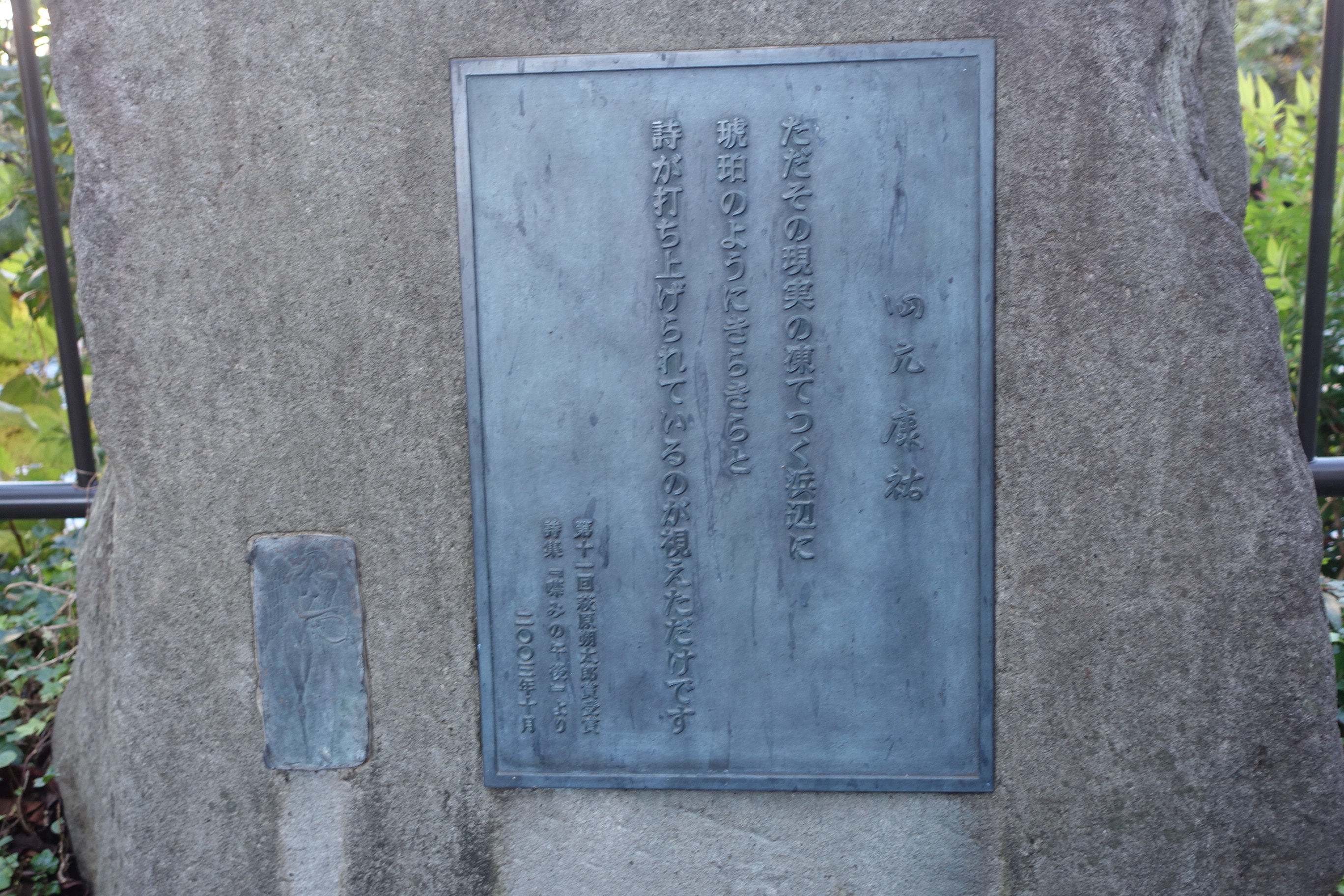

四元康佑(よつもと やすひろ)大阪府寝屋川市出身1959年8月11日~

上智大学卒業後、製薬会社に勤務しアメリカ、ドイツでの長い生活を経て、2020年から日本に拠点を置くという変わった経歴の持ち主。ビジネスマンとしての経験から作品の中に経済・会計用語が挿入されるという特徴もあるが、ユーモアに満ちた作品も多いことで有名。

web上のマガジン「spinner」には同氏のコーナー「空気の日記」があり、なかなか興味深い生活を垣間見ることができます。どうやら同氏はご家族をドイツに残したまま日本に戻って来たようです。

ただその現実の凍てつく浜辺に

琥珀のようにきらきらと

詩がうち上げられているのが視えただけです

詩集「噤みの午後」より

「噤み(つぐみ)の午後」と読みます。

この詩集の初版が2003年ですから、この詩集に収められている作品はみな海外在住時に作られたものと推測されますが、いったいどうやって詩作を学んだのでしょうね。

「写実的な言葉で現実のような夢、もしくは夢のような現実を描く。尊敬する過去の人物との小さな小さな対話。とても面白い詩集です。」とは、とある読者の批評ですが、残念ながらどこを探しても本作品の詳細な紹介は無く、また新刊、古本を探しても本作品の入手は困難なようです。

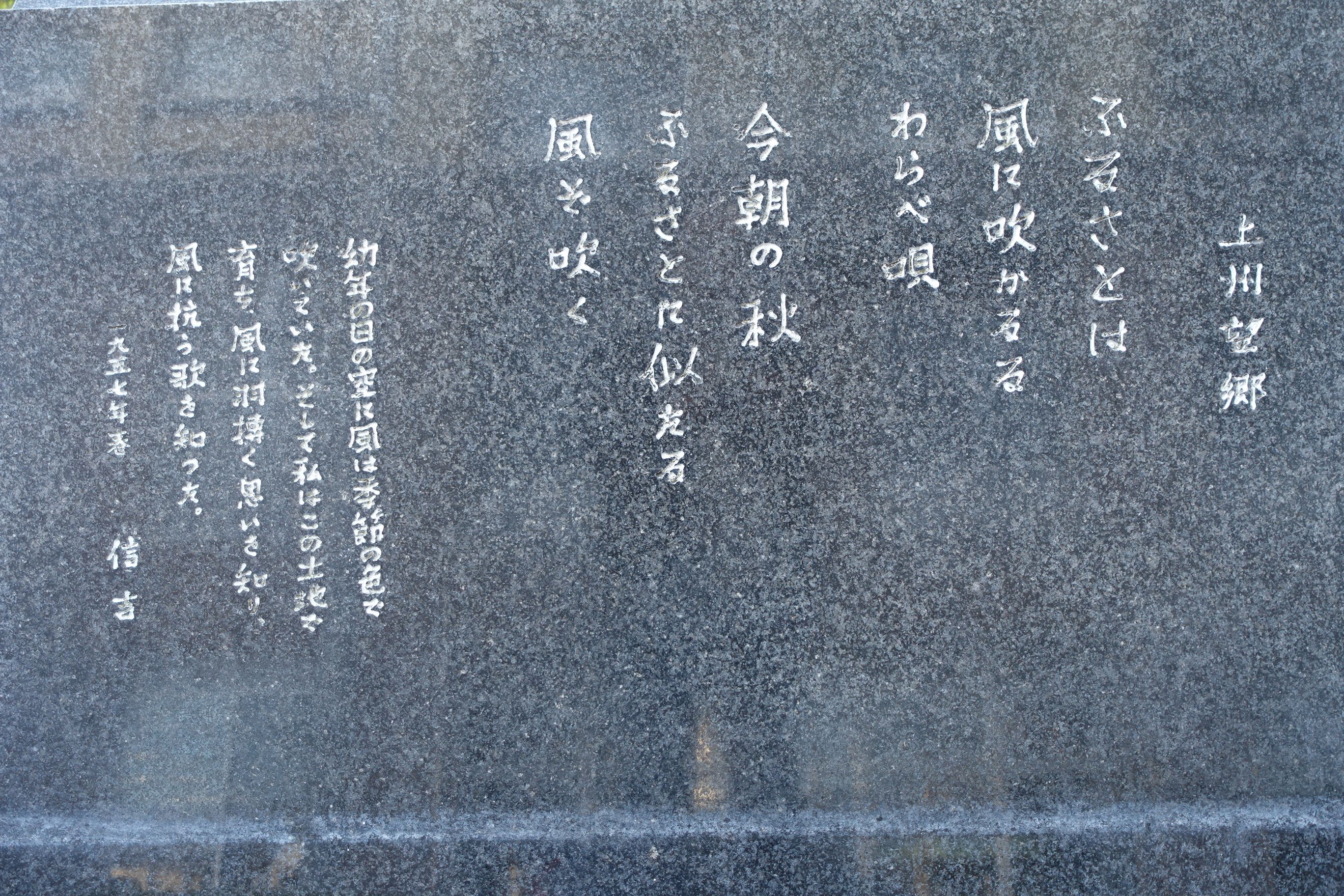

先月に引き続き、伊藤信吉。作品は「上州望郷」です。

「広瀬川文学散歩」の連載を思い立たせた作品であります。

広瀬川岸を歩いていて朔太郎賞受賞の作品の碑があることを知りました。そしてこの

伊藤信吉の詩碑を見つけたとき、思わず足を止めずにはいられませんでした。

先述のようにこの辺りが私の通学路であったせいかも知れません。

この数行の詩を読んだ途端、遠い昔の通学の景色が眼の前に広がってきました。五七調の重厚な格式の中に、簡潔でありながら説明を要しない潔い文章が綴られています。

まだ眠いのに無理やり起こされた朝、忙しい食卓の風景、通学路で見つけたクラス仲間のランドセル。思い出されるのは何故か中学ではなく小学校時代。

見上げればどこまでも続く秋の青空の彼方に、当時の景色が次から次に蘇っては切ない想いがよぎります。

こういうのを「郷愁」っていうのでしょうね。

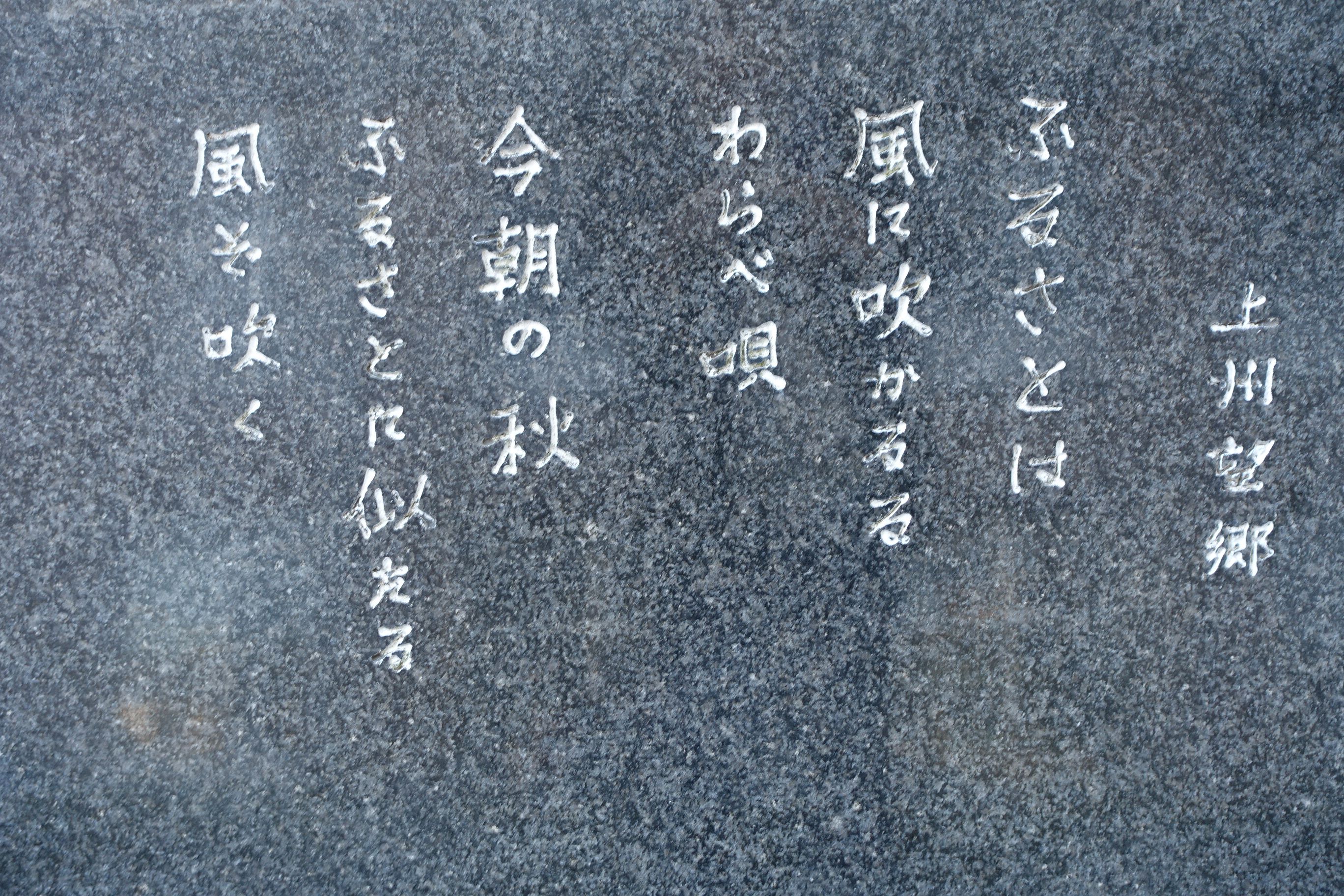

ふるさとは

風に吹かるる

わらべ唄

今日の秋

ふるさとに似たる

風ぞ吹く

幼年の日の空に風は季節の色で

吹いていた。そして私はこの土地で

育ち、風に羽博く思いを知り、

風に抗う歌を知った

大正七年 春 信吉

約一年に亘って掲載させて頂いた「広瀬川文学散歩」も今回をもって終了となります。

萩原朔太郎賞の受賞作品記念碑が第11回で終わってしまっており、もし第12回以降が

あればこの連載も続けられたのに残念です。朔太郎記念館に問い合わせたところ

「前橋市の予算がつけらなかったので、12回以降の記念碑が作れないのです」

因みに萩原朔太郎賞は現在も継続中で昨年で第30回を迎えています。

でも、そろそろ終了の潮時かも知れません。第一回から改めて読み返してみると、たった10年くらいの間で随分と「詩」のスタイルが変化していることに驚かされます。

朔太郎自身が従来の「詩」から「近代詩」というジャンルを確立して口語にて語るというずっと身近なものに変化させていきました。それはより現実的で、場合によっては心情を表すにも写実的で、下世話な言い方をすれば「わかりやすい」作品でした。

ところが回を重ねるうちに「この詩は何を言いたいのだろう?」と言語明瞭意味不明という受賞作品が並ぶようになり、私のような門外漢からすれば、正直なところ受賞の根拠がまったく分からない作品ばかりで、ネットからコメントやら批評やらを入手してもそれすら理解できない有様でした。

それでもとにかく受賞作。皆さんがいつか広瀬川の河岸をご家族やお知り合いと漫ろ歩くとき、「広瀬川文学散歩」からウンチクのひとつでもご披露される機会があるようでしたら、連載した身と致しましては光栄の至りであります。

一年間お付き合い頂き有難うございました。

高井 でした。