2022年3月5日

このコロナ禍の中、南国に来てしまいました。暑い暑い汗だらだらです。

カカオの実が幹から生えています。「実がこんな大きいとは」と、驚きました。

今日は、ここ「京都府立植物園」の見学です。写真はこの植物園の正門です。入場料200円です。安い!

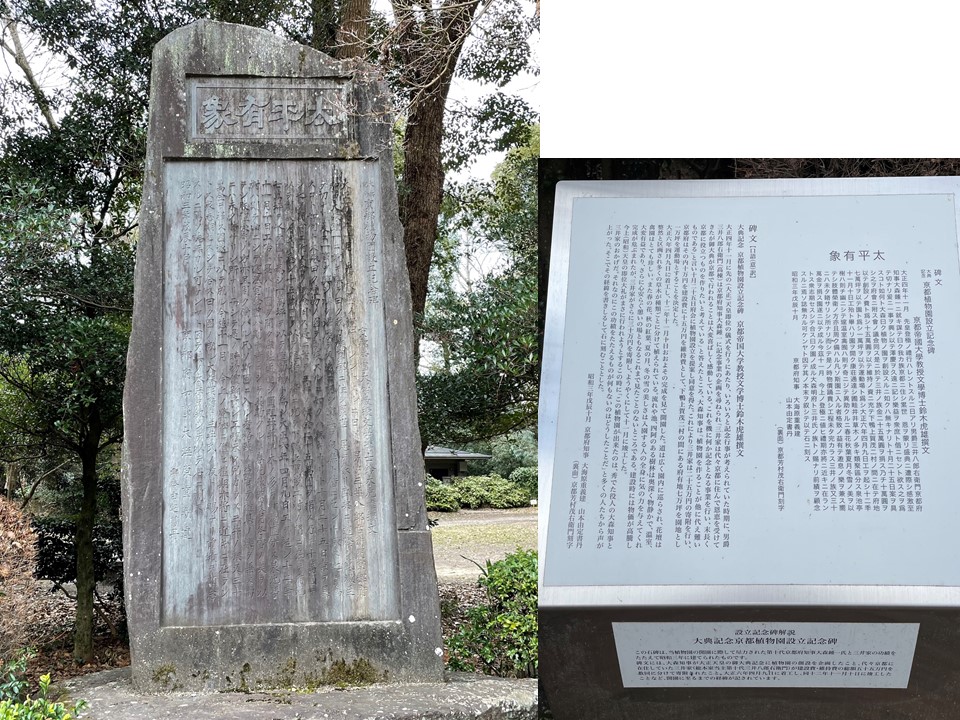

門を入ってすぐのところに、植物園設立記念碑が立っています。

大正12年に、三井家の寄付で完成したとのことです。さすが三井家です。

ということで、最初の写真とカカオの木はこの植物園の温室の中にあります。温室は室温33℃、さらに湿度も上げているので、蒸し蒸しの熱帯です。

温室手前はタキイ種苗のオリジナルガーデンです。種となれば、やはり関西は京都に本社のあるタキイです。

でも、関東なら前橋に本社のあるカネコ種苗ですよね。

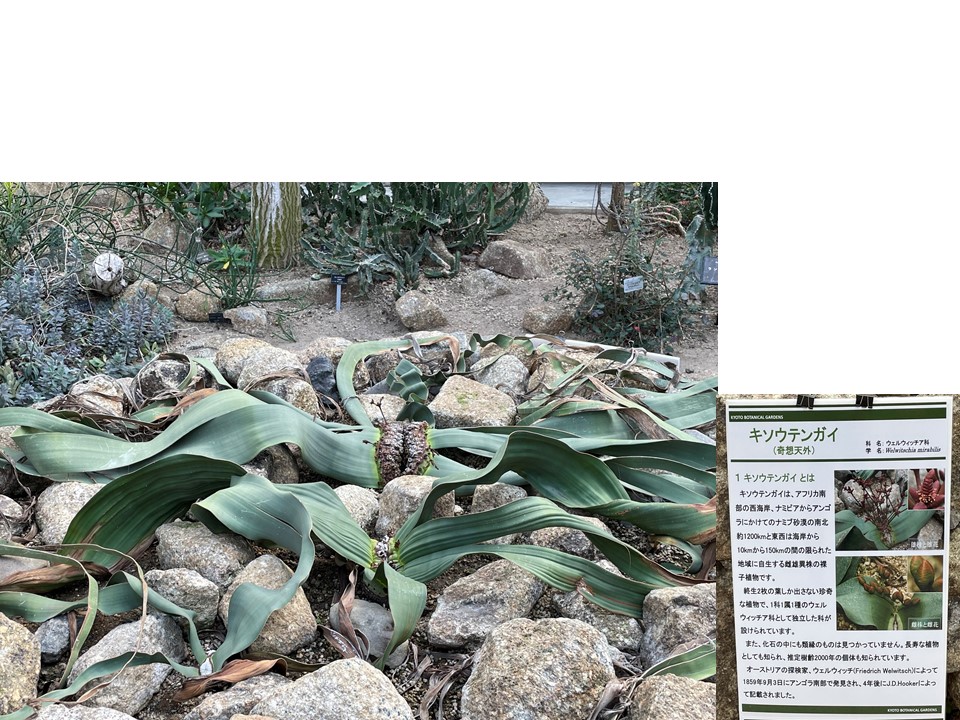

植物園ですから、いろいろな珍しい植物があります。

代表格がこれ、「奇想天外」です。なんと葉っぱが左右に開いた2枚のみで、ナミブ砂漠の環境下、2千年生きているのもあるとのこと。

SF映画に出てきそうな植物ですね。

また、春の草花展も開催されていました。春の訪れを実感しました。

マガモの夫婦も来園しています。

京都府立植物園にもバラ園があります。残念ながら今は一本も咲いていないですが・・・

そういえば敷島公園のバラ園は小学生の時に行ったきりですが、今どうなっているのでしょう?

今度、墓参りに行った帰りに寄ってみようかと思います。

梅も何本か花が咲いていました。もう少しで満開になると思います。

帰りは、鴨川沿いを歩いて帰りました。

そして、この無機質な建物の地下に、北大路バスターミナルがあり、そこからバスでマンションまで帰りました。

2022年3月6日

ここは「青梅」ではありません。「近江」=滋賀県です。

今日は、ここ「びわ湖ホール」でワーグナー作曲「パルジファル」が催されるので、京都駅から草津線で膳所駅まで来て、そこから歩いてきました。

ところで、「膳所駅」は難読駅名の中に入っていると思います。「膳所」=ぜぜ です。

膳所とは、「食膳を整える所」,「台所」のことです。

パルジファルのパンフレットです。

演奏は、京都市交響楽団とびわ湖ホール声楽アンサンブル合唱団の共演です。

びわ湖ホールの裏手はびわ湖です。今日は残念ながら比叡山は雲に隠れています。

近江富士の方は、晴れています。印象的な山です。

びわ湖ホールの室内から琵琶湖を一望できるようになっています。演奏の休憩時に撮った写真です。

歌劇は6時間に及びました。聴くだけでも疲れます。演奏者、特に主役のソプラノ歌手(田崎尚美)は大変なことと思います。でもさすがプロ! 歌い切りました。

帰りは、京阪電鉄石山線の京阪膳所駅から、びわ湖浜大津駅で乗り換えて、地下鉄東西線でマンション近くの駅(太秦天神川駅)まで戻りました。

びわ湖沿岸を走る京阪電鉄石山線は、比叡山と三井寺と石山寺を結ぶ、信仰上ありがたい電車です。

2022年3月7日

なんだ!夜空に浮かんだこの建物は?

今週は、京都東山で花灯路が開催されています。五重塔やこの建物などがライトアップされています。

また、いくつかのお寺の本堂や庭園がライトアップされています。(しかも今年が最後の催しなのです)

さっそく、暗い夜道をこの花灯炉を頼りに歩いてみましょう。

まずは、この東山花灯路のパンフレットを入り口でもらいます。

最初が青蓮院門跡です。門跡と名が付けば、皇室ゆかりのお寺です。

豪華な籠(かご)が飾ってあります。

庭には青色LEDは敷かれ、まさに人工蛍の趣(さすがローム協賛)

庭の一番奥の高い箇所からお寺を眺めれば、平安朝の雰囲気です。

少し歩いて、円山公園へ。花灯炉が公園いっぱいに置かれています。

先ほどの浮かぶ建物は、大雲院(祇園閣)でした。銅(どう)閣寺とも呼ばれています。

興味のある方は、

大雲院 (京都市) - Wikipedia

をご参照ください。

次は、圓徳院に行きます。

写真の北の間と庭は、自分が独占です。誰も見当たりません。

ここはお薦めです。

次は、高台寺へ ここは、「ねねの道」から高台寺に上がる石階段です。

高台寺は秀吉の正妻ねね ゆかりのお寺です。

高台寺から見た、大雲院(祇園閣)です。視線が水平になり、建物の見え方も変わります。

高台寺の庭にある茶室です。何故か茶室がプラモデルみたいに見えます。不思議だ!

高台寺の襖絵です。中国生まれの日本画家「藤井湧泉」作です。遊女が妖艶ですよね。

高台寺の庭と池です。

鏡のような池(臥龍池)に映る臥龍廊。なんとも幽玄な景色です。

高台寺の最後は、駐車場入り口から撮った八坂の塔です。遠くに京都タワーが見えます。

今も昔も、なんで人間は高いものが好きなのでしょう?

どなたか教えて下さい。

東山花灯路のフィナーレは、清水寺です。横たわったこけしが出迎えてくれます。

これもおかしな画像です。

ロボット狛犬もいます。

やっぱり清水寺は赤色のお寺ですよね。

そして、清水の舞台。確かにここから飛び降りる勇気はありません!

夜の京都を満喫することが出来ました。

2022年3月12日

今日は京都大学周辺を歩こうと思います。

さすが京都大学!本部だけで、この建物群。すごい。

最初に知恩寺へ(知恩院とは違うお寺です) 門が立派です。

お堂も大きく立派です。

次に京都大学総合博物館に入りました。

ここには興味深いものが多々あり、あっという間に2時間過ごしてしまいました。

お薦めです。

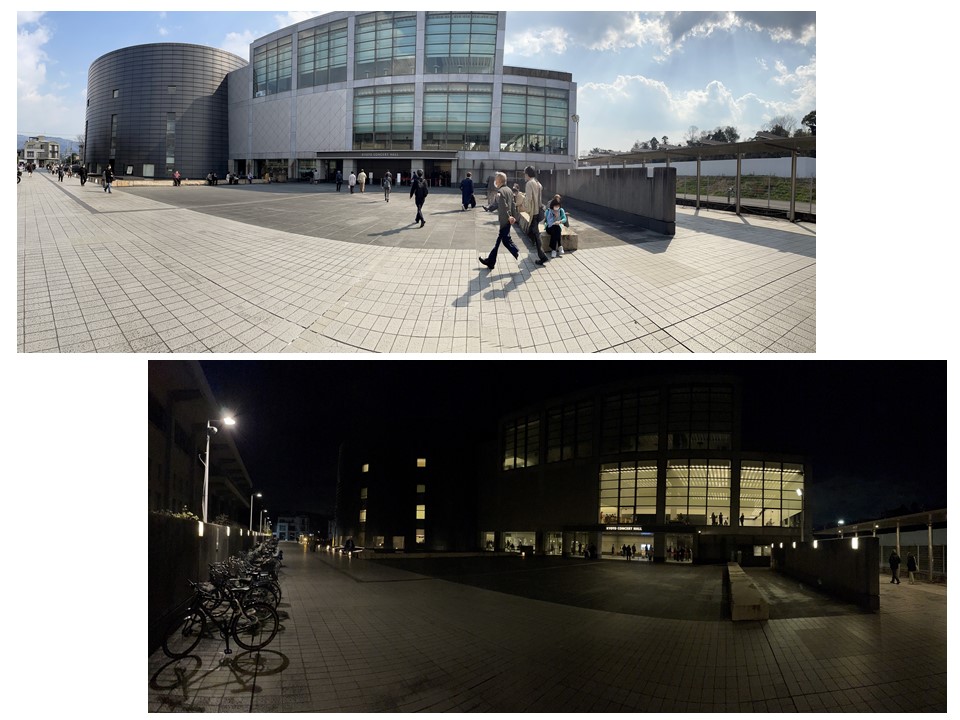

昼は、京都コンサートホールに行き、京都市交響楽団の演奏を聴きました。演目はマーラーの巨人

クラシック音楽を気軽に聞けるのも京都はよかったのですが、今回が最後と思うと感無量です。

写真は 京都コンサートホールのエントランスの「昼のとき」と「夜のとき」です。

コンサートが終わってもまだ明るかったので、京都大学周辺に戻りました。

今度は 吉田山の吉田神社まで。

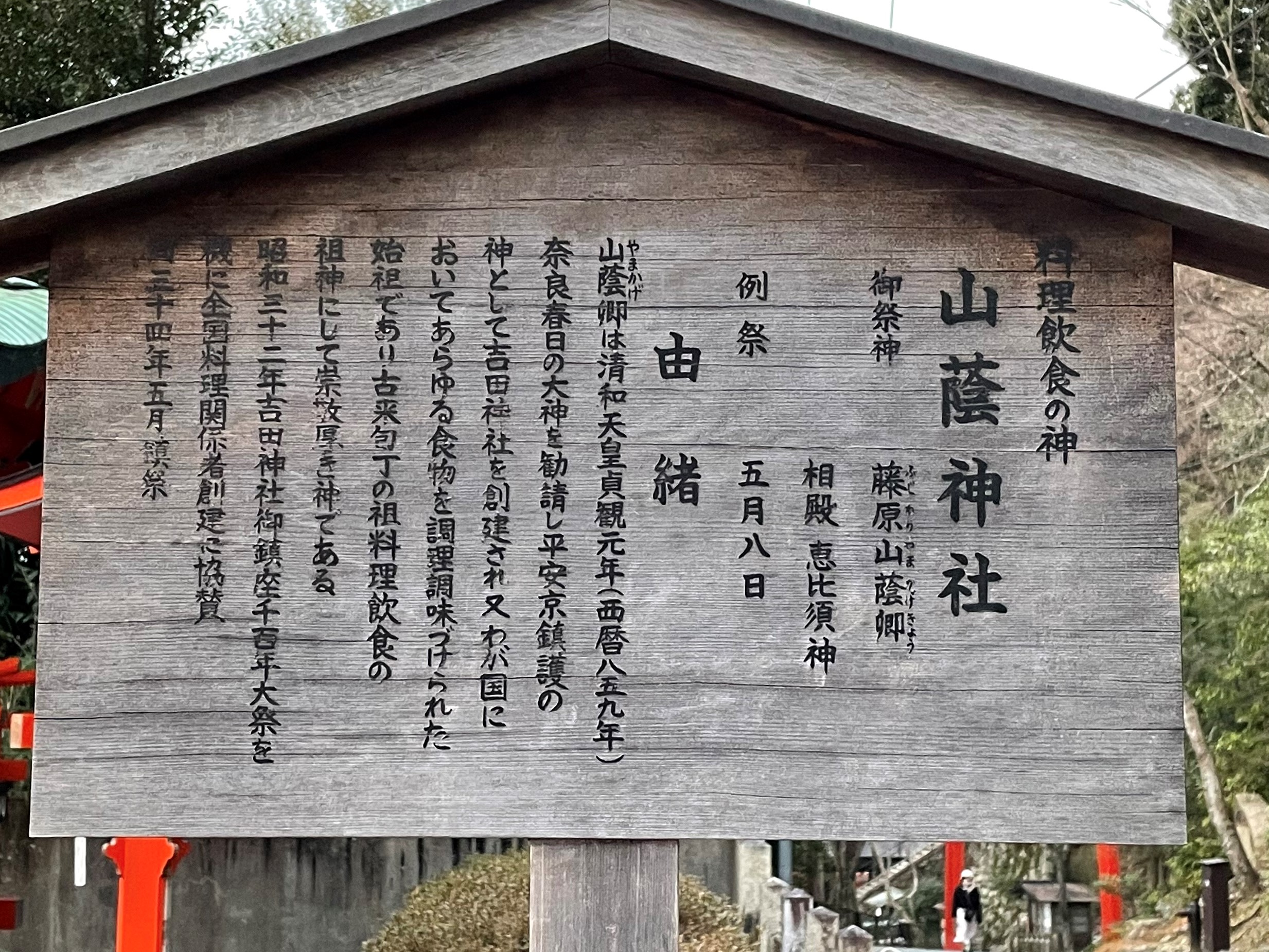

吉田神社の近くに山蔭神社があります。

この神社は、料理飲食の神様を祭る神社です。漫画「包丁人味平」を思い出しました。

その山蔭神社から見た夕日です。

2年間お世話になった京都の街並みに感謝して夕日を拝みました。

夕闇迫る中、吉田山を下りて、銀閣寺道バス停まで来ました。

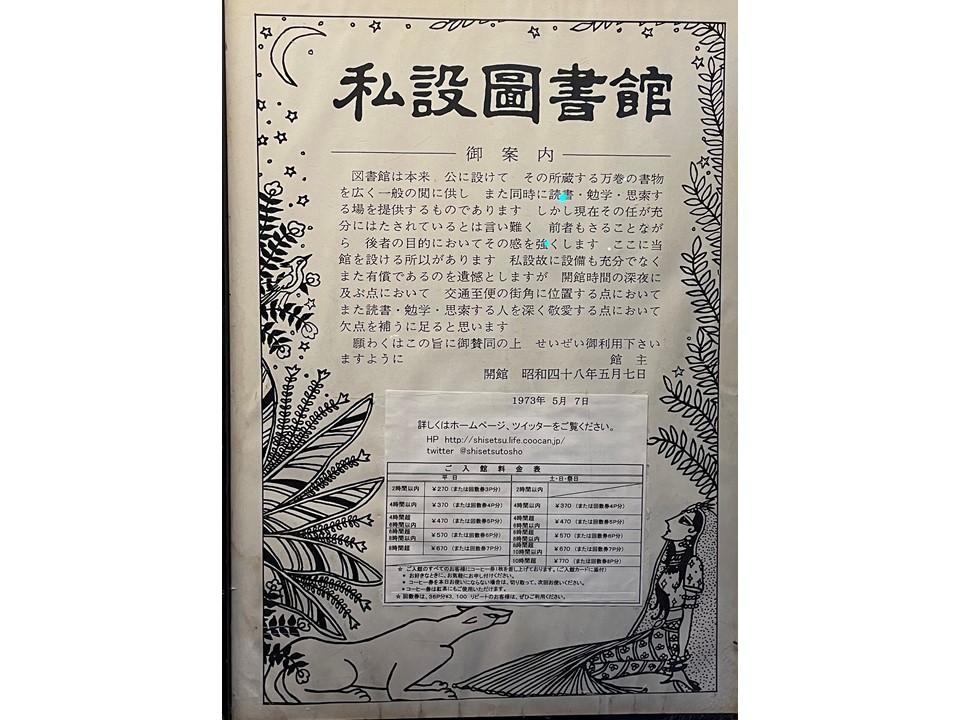

そのバス停の近くに、写真の「私立図書館」がありました。外側は普通の家です。

玄関のドアには、私立図書館の説明がありました。

ここの紹介は 下記のHPでご覧になれます。

一言でいえば、館長さんはすばらしい人生を歩んできたということです。

本当にうらやましい。

https://www.plus1-one.co.jp/wa/mytown/shisetsu-toshokan/

朝から晩まで京都の北東部を歩いてきました。

2022年3月13日

今朝は 薄曇り 登山には最高の天気です。今日は楠木正成のふるさと千早村から登る金剛山に、会社の同僚と2名で登ります。

まずは、楠木正成が立てこもった千早城跡まで。

城跡は、神社になっています。

登山途中、5合目でウルトラマンとバルタン星人がお出迎え。

頂上には、ライブカメラがありました。雪が解けてきて、地面はびちゃびちゃでした。HPで世界に発信されています。

手前一番左に見えて こぶしを握って右手をあげているのが自分です

帰りに、PL教団の塔を仰いできました。正式名称は「超宗派万国戦争犠牲者慰霊大平和祈念塔」といいます。

高さは180mあります。残念ながら、今は信者でないと中には入れません。

午前中で登山が終わり、のんびり帰宅しました。

2022年3月14日

京都にいるのも3月までということで、妻が新幹線で京都駅まで来て、そこから紀州一周の(レンタカーで)ドライブ旅行をして来ました。

最初に、五木寛之の百寺巡礼の関西編にある弘川寺(大阪府南河内郡河南町)に行きました。

桜の名所らしいのですが、まだ桜は蕾すら見えないくらいで、われら夫婦以外は、誰もいませんでした。

ここには、西行のお墓があります。

次に、観心寺(大阪府河内長野市寺元)に行きました。梅の名所です。

梅林の白梅・紅梅がきれいです。

楠木正成が、足利尊氏と摂津の湊川(みなとがわ)の戦いで破れ、首級は京でさらされた後、菩提寺の、この観心寺に埋葬されたとのことです。

よって、楠木正成の銅像もあるわけです。

2022年3月15日

翌日はいよいよ和歌山県へ

最初は、粉河寺(こかわでら)へ。このお寺は、石庭が有名です。

丁度 ソメイヨシノが満開で迎えてくれました。

そして高野山まで、一気に車で登りました。

大門の大きさにびっくり。さすが高野山。

根本大塔の大きさにもびっくり。朱塗りのきれいな塔でした。

やはり、高野山と云えばこの金剛峯寺でしょう。

夜は、高野山の宿坊「櫻池院」に泊まりました。客は、私ら夫婦のみでした。

高野山にはホテルはなく、観光客は写真のような宿坊に泊まります。朝のお勤めもあります。

2022年3月16日

3日目の今日は 和歌山県を南下

最初は、道成寺まで。歌舞伎の演目「娘道成寺」の鐘があったところです。

お寺の住所が 和歌山県日高郡日高川町鐘巻1738 ですから 昔から能や謡曲や踊りの「道成寺」は人気があったのでしょうね。

かんぽの宿「南紀白浜」に泊まりました。

2022年3月17日

翌日、旅は4日目。

串本まで行く途中 道の駅「すさみ」で"かつお"同士でパチリ。

潮岬の灯台を見て、熊野那智大社まで行きます。

写真は、熊野那智大社の隣の青岸渡寺(せいがんとじ)の「三重塔」と那智大滝です。この滝は華厳の滝より高さがあります。

熊野那智大社には、3本足の八咫烏(やたがらす)が祭られていました。頑張れサッカー日本@ワールドカップですね。

新宮市まで来て、熊野速玉大社に参拝。これで、熊野三山の内、2つの神社の参拝が終わりました。

2022年3月18日

最終日は、熊野三山の残り熊野本宮大社へ。

生憎の曇天から雨の天候でしたが、急ぎ足で、まずは大鳥居まで。

明治時代に、洪水で神社が流されてしまうまでは、ここに神社が建てられていたとのことです。

高いこと高さ34mとのことです。

熊野本宮大社です。これで熊野三山の参詣が終わりました。

いつか伊勢神宮から熊野古道を歩いて、この熊野三山に来て、帰りは高野山まで歩いて行きたいものです。

そんな夢を語りながら、翌日一日かけて京都まで戻りました。

2022年3月24日

今日は新選組にちなんだ壬生寺に行って来ました。

実は、壬生寺はマンションから近いところにあったのですが、後で行こう行こうと思いながら行けずじまいでした。

ということで、もう後がない3月24日(転出届で有休)となった次第です。

写真は壬生寺の門です。

門をくぐる前に、この看板が目に止まります。

壬生寺は大寺院ではないですが、看板にあるように由緒あるお寺です。でも、新選組の屯所の稽古場になっていた関係で、こちらの方が有名です。

新選組のファンの方々がひっきりなしに訪れています。

壬生寺の中に一夜天神という神社があります。

これは、菅原道真が大宰府に左遷される途中、壬生の親戚の家に立ち寄り、一夜の名残りを惜しんだという伝説から生まれた神社とのことです。

そして、「一夜にして知恵を授かる」として、学情上達の後利益があるということです。

おお、それならば、一夜漬けで試験が受かると勝手に解釈して、喜んでお守りを買ってきました。

さて、本題の新選組ですが、お寺の中に壬生塚 (新選組隊士の墓所) と 壬生寺歴史資料室 (壬生寺阿弥陀堂の地階)があります。

壬生塚には、近藤勇の像が建てられています。

でも、一番目に付くのは写真の「ああ新選組」の歌碑です。スイッチを押すとこの歌が流れます。

歌碑の歌手は若い頃の三橋美智也と思うのですが、歌声がそれらしく聞こえません。

皆さんも壬生寺に行き、この「ああ新選組」を聞いてみて感想を教えて下さい。

お参りも済ませ、お寺の隣の和菓子屋「京都鶴屋」で、写真のどら焼きを、お菓子の名前「壬生砲洛」に釣られて買ってしまいました。

これが京都で食べた最後の和菓子となりました。

最後に、ずううっと不思議に思っていたのですが、この壬生寺の通り(千本通り)と隣の通り(七本松通りは、

嵐電が踏切ではなく、2枚の写真のように、道の上を走ります。

なぜ、わざわざ鉄道の方を高架にしたか?です。

ひょっとしたら、今は写真のように山陰本線が高架になっていますが、昔は地上を走っていて、

それを避けるために、嵐電の方を高架にしたかもしれません。「鉄道ファン」とかの雑誌に経緯が載っているかもしれません。

ただ、私には調べるすべもなく、永遠の謎のまま京都を去ります。