2022年2月6日

縁あって浦安にある了徳寺大学の看護学部の女子学生さん達の高齢者看護実習のお世話を受けることになりました。

世話といっても京都と浦安ですから距離は離れています。

大学の近くの高齢者介護施設に行って、あれやこれやと介護の実習をするのが本来の姿だと思いますが、なにせコロナ禍なので、高齢者と接触することができず、私のような65歳以上で、病(心臓)を抱えていて、ZOOMで対応が可能という人を探して、リモート介護実習となったみたいです。

一回目は、彼女達から、入れ代わり立ち代わり「血圧は?歳は?困っていることは?」とか聞かれたことに答えていきます。

二回目は、パソコンのパワーポイントを使い、一回目の質問の答えに、あれやこれやとアドバイスを受けました。まさに時代は変わったと思いました。

ということもあり、マンションの近くに、この大学とはまったく関係ないのですが、真宗大谷派 法輪山 「了徳寺」があるのを見つけて、そこを訪ねることにしました。

まずは、私の住んでいるマンションの前のバス停(四条葛野大路)から、写真の「バスの駅」福王子まで市バス8番「高雄・栂ノ尾」行きに乗ります。1時間に1本のバスなので、遅れると大変です。

普通のバス停留所と変わらないと思うのですが、ここだけ「バスの駅」なのです。

「福王子」のバス停は4ツ角ごとに1か所ずつあるのですが、この冠「バスの駅」をいただいているのはこの「高雄・栂ノ尾」方面だけです。

やっぱり、「高雄・栂ノ尾」は永六輔「女ひとり」の歌で全国区になったからでしょうか?

でも「福王子」という名前もいいですよね。この「バスの駅」福王子の相向かいにあるのが福王子神社です。なんか、すごいご利益があるような気がするのですが・・・

この「バスの駅」福王子から歩いて5分で法輪山 「了徳寺」に着きます。

了徳寺は小さなお寺です。この写真はお寺の門です。

了徳寺の中で、親鸞聖人の像が立っています。

このお寺は、大根焚きというイベントが有名らしく、そのためか、昔懐かしいお釜が4基、庭に設えてあります。

大根焚きとは、鎌倉時代の建長4年(1252年)、親鸞が愛宕山中の月輪寺よりの帰途、鳴滝で説法をし、それに感銘を受けた里人が、他に何ももてなすものがないので、塩炊きの大根を馳走しました。

その礼として、親鸞はすすきの穂を束にして筆代わりとし、「歸命盡十方無礙光如來」の十字名号を書き渡しました。

この故事に因んで行われる報恩講が始まりとのことです。

大根炊きは毎年12月9,10日に行われます。行ってみたいものです。

次に、市バスを乗り継いで、了徳寺に名前の近い大徳寺に行ってみました。

この門は大徳寺の山門(三門)の最初の勅使門です。趣がありますよね。

こちらは法堂(はっとう)です。残念ながら工事中で近くまで行けませんでした。

The禅宗(臨済宗)という趣ですよね。

この大徳寺の塔頭(たっちゅう)の一つ聚光院(じゅこういん)です。

ここで、狩野永徳の襖絵が公開されていて、その襖絵を見ました。

写真撮影は禁止なので、ご容赦を。

それでもどんな襖絵と思われる方は、京都市が主催の、「今日の冬の旅」のHPに載っています。下記URLをご参照ください。

https://ja.kyoto.travel/event/single.php?event_id=5634

同じく、大光院に行きました。豊臣秀吉の弟・秀長の菩提寺です。狩野探幽筆の屏風を襖絵にした「雲龍画」を見ました。

昼食は、ここ大徳寺の門前にある「大徳寺一久」。

今日の気分は当然「精進料理」です。

精進料理のために通された客室です。茶室の趣きです。

おお・・これが精進料理かというくらい、おいしかったです。

価格は張りますが、その価値あり。これにデザートがついて、それが抹茶と柚餅子(ゆべし)でした。

一人で、この庭を見ながら眼耳鼻舌身の五感で精進料理を堪能しました。

帰りは、写真の和菓子屋「鶴屋吉信」に寄りました。先ほど食べた柚餅子で有名な店です。

この時期らしい、チョコレート羊羹を買いました。

お店の方がお勧めはオレンジピールということで、1個食べてみたら、今までに味わったことのない味、うまく言い表すことができないのがもどかしいのですが、羊羹の上品な甘みとオレンジの皮の少し苦みばしった香りが口の中で合体して、なんともいえぬ心地よさを味会えます。

確かにこれなら ブラックコーヒーにも 抹茶にも相性抜群です。お薦めです。

最後に、みずほ銀行西陣出張所をパチリ こんなところにも大銀行のみずほ銀行があるのです。

ATMではなく、行員さんがいるのです。さすが呉服の西陣 莫大なお金が毎日動いているのだろうなと実感しました。

ちなみに 西陣の由来は、近くの船岡山の看板にありました。

応仁の乱のときにこの辺りが西軍の陣地になったことに由来しているそうです。

最後に、この船岡山から眺めた京都市内の写真です。いろいろ巡った一日でした。

2022年2月12日

祇園の花見小路は、夜は舞妓さんが歩くところで有名ですが、昼間は人通りもそれほど多くはありません。

今日は、この花見小路の奥の建仁寺まで来てみました。写真は建仁寺の法堂です。

建仁寺の中を歩いていたら、写真の看板を見つけ、この正伝永源院に行くことにしました。

正伝永源院は建仁寺の塔頭に一寺です。写真が正伝永源院の門構えです。

正伝永源院は、実は正伝院と永源院の二つのお寺を合体させた寺とのことです。

正伝寺は、写真の織田有楽斎(長益)(織田信長の弟で茶人)の菩提寺です。

写真は、正伝永源院の庭で、奥に国宝の茶室「如庵」のレプリカがあります。本物は織田家ゆかりの愛知県の明治村にあるとのことです。

また、永源院は細川家の菩提寺とのことです。

正伝永源院には狩野派の襖絵があるのですが、当然ながら、そちらは写真撮影禁止です。

ところが、細川家ゆかりということで、細川護熙元首相の襖絵があります。

こちらは撮影OKということで、写真撮ってきました。なかなかの腕前と思うのですが・・・

もう一枚が こちらの襖絵です。政治家で芸術家なんてすばらしいと思います。

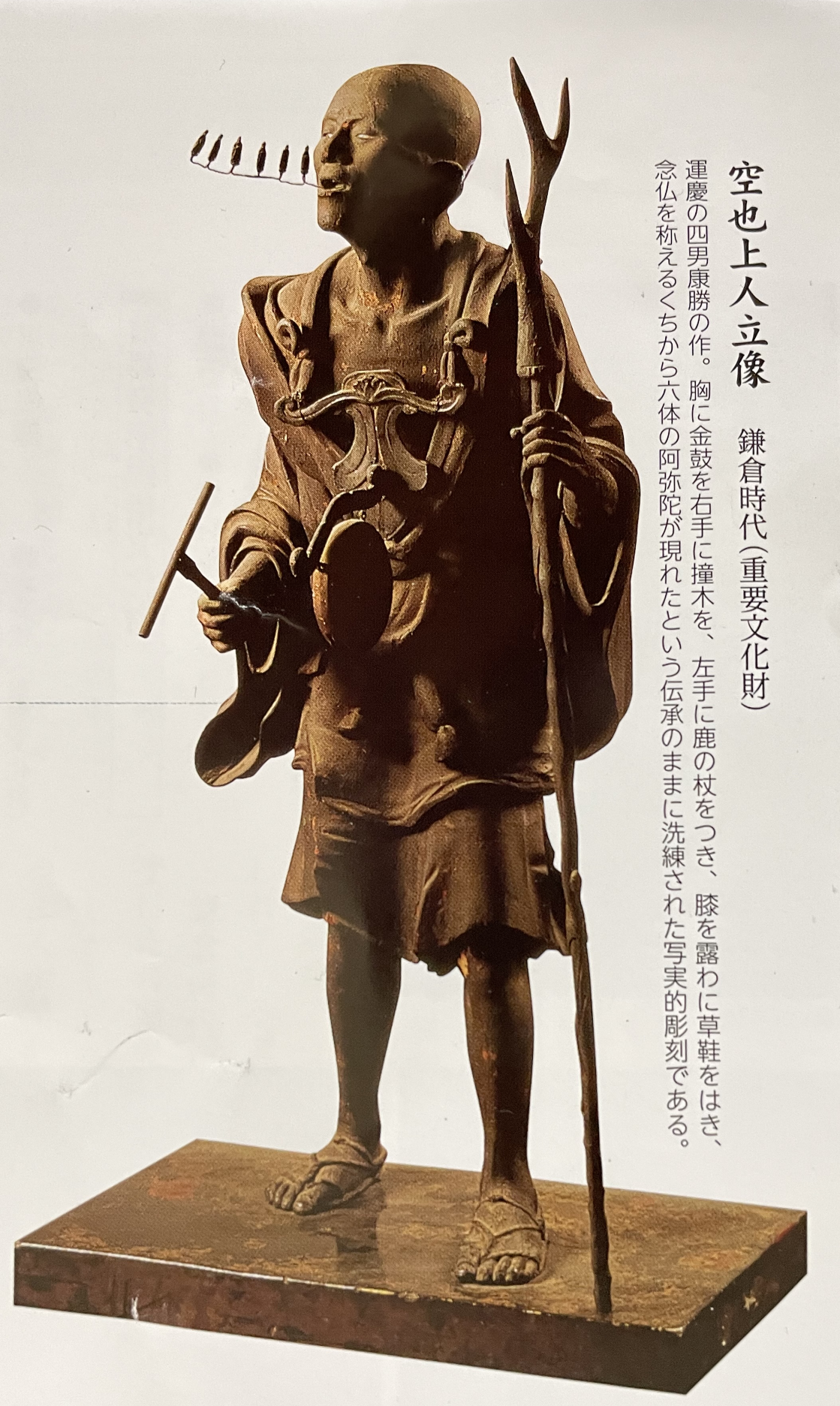

正伝永源院を後にして、歩いて10分で六波羅密寺に来ました。

ここには、社会科の教科書にも載っていた空也聖人像があります。(写真はパンフレットの切り抜きです)

今日も散歩して、京都は歴史の街だなと実感しました。

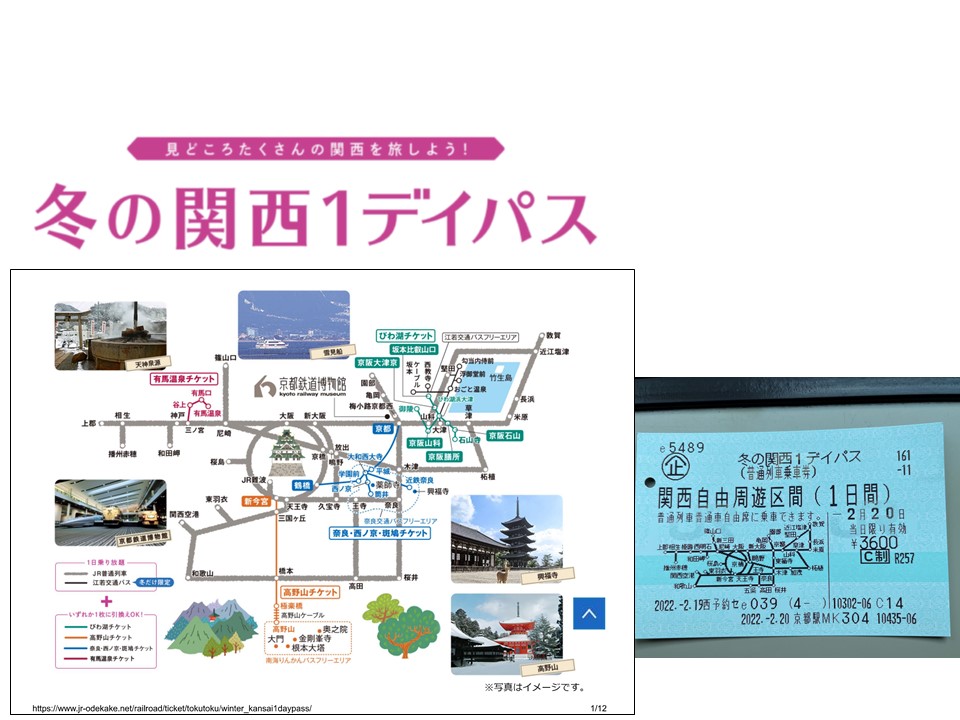

2022年2月20日

JR関西には1日乗り放題の切符があります。今日はその切符で姫路まで行くことにしました。

この関西1デイパスは使用の1日前までにクレジットカードで購入しなくてはいけません。

そこが面倒なのですが、まあ安いに越したことはないので、インターネットをつないで、会員になって購入しました。

京都駅から、写真の新快速で姫路まで乗り換えなしで1時間半です。(新宿ライナーで横浜から前橋まで行くようなものです)(注:写真は反対方向の米原行きです。車両は同じ型式です)

姫路駅に着いたのが11時、姫路城は駅から眺めただけです。

ペデストリアンデッキを歩いて、山陽電車姫路駅に向かいます。

山陽電車姫路駅の改札とホームです。

中央前橋駅を思い出してしまいました。もう何十年も上毛電車に乗っていませんが。

山陽姫路駅から2個目の駅が亀山駅です。そこで降ります。上毛電鉄の片貝駅を思い出しました。

ここには、浄土真宗亀山本徳寺があります。大きな伽藍です。

梅が咲いていました。春を感じさせます。

姫路駅に戻ったのですが、途中 写真の奇妙な建物を発見(家の中央にコンクリートの柱がのきっと立っています)

なんじゃこれは?!

でもう一枚。どうもモノレールの跡らしいです。この柱が立っている家の中に入ってみたいものです。

姫路から新快速で一駅戻り、加古川駅まで来ました。ここから歩いて、鶴林寺に向かいます。

途中の交差点で「2」を発見!

2 あ、そうか「これが国道2号線か」 自動車が全く来ないので、信号無視して渡ってしまいました。

大きなアンテナに遭遇。「ハムか!今じゃLINEのトークで世界中ただで電話だもんな」などと思わずツッコミ。

そういえば、山梨の学生時代、「4級アマチュア無線技士の試験を秋葉原で受けたな」 なんて思い出しながら歩きました。

鶴林寺は「カクリンジ」です。「ツルリンジ」ではありません。その証拠に、合格祈願のお守りも売っていました。

鶴林寺は、平安時代建築の太子堂をはじめ多くの文化財があり、「西の法隆寺」とも称されているそうです。

鶴林寺の三重塔です。ガッチシした作りを感じます。

鶴林寺の境内です。写真の右端に写っている(自分より少し歳が上の)おじさんに案内してもらいました。

ほのぼのとした語り口。その話を聞いていて、俺にはこんな案内は無理だと悟ってしまいました。

帰り加古川駅まで歩いて行く途中 この参道を歩きました。車道が2本もあるのに、歩道がないのです。

右側の車道を歩くべきか?左側の車道を歩くべきか? ずいぶん悩みました。

次は、この「交流」の碑です。この碑は公園の中にあるのですが、歩いていたら「交流」の文字が目に止まったので見に来ました。

このまっすぐ立っている鉄柱の電線が交流用で、相当高い電圧を記念して???

なんと、加古川市はブラジルのマリンガ市との交流都市になっていて、その関係の碑でした。

あの鉄柱を見れば誰でも電気の交流を思い浮かべると思うのですが・・・・・

最後に、加古川市の道には街路樹に松が植えられています。自分が小さくなって、松の盆栽の枝の下を歩いているような錯覚を覚えました。

私は今までに、街路樹で松を見たことがなかったのですが、皆さんの住んでいらっしゃるところではどうでしょうか?

久しぶりに好天に恵まれた日曜日に、1デイパスの旅をして来ました。

2022年2月26日

前回に続き、今回も電車の旅からスタートです。

土曜日の夕方京都駅からこのサンダーバード35号で金沢に向かいました。

北陸新幹線が京都まで延伸されれば、この車両も使われなくなると思います。まさに乗り納めです。

20時に金沢駅到着。金沢駅といえばやはりこの赤鳥居の大きなひさし

2022年2月27日

日曜朝8時にレンタカー屋に行って、車(スズキのSWIFT:ロシアを締め出したSociety for Worldwide Interbank Financial Telecommunication SC)ではない。ややこしい)を借りて能登へ。

のと里山海道(海の道)を北上します。

途中 高松SAで 日本海を撮影。残念ながら私の写真の腕前では、日本海の荒波をうまく撮影できません。

強風が吹いていて、体が宙に浮くくらいだったのですが・・・・

最初のお目当ての浄土真宗大谷派の阿岸本誓寺(あぎしほんしょうじ)に到着。

阿岸本誓寺の本堂です。茅葺屋根が特徴です。

お寺には誰もいません。恐る恐る本堂の中に入ってみました。すると、外の木戸と仏壇の間とは廊下になっていて、仏間とは障子で仕切られています。仏壇の障子は開きませんでした。

ただし、1か所だけ、丁度1格子分だけ障子紙が破けています。

そこからスマホを入れてパチリ。そのスマホ画面見てびっくり。すごい豪華な金張りの仏壇!さすがです。

ランチは 、志賀町富来領家町の「てらおか風舎」でステーキ弁当をいただきました。

3,300円と少々値が張りましたが、国産牛ステーキですから、お手頃かとも思います。

次の目的地(妙成寺)に向かう途中ですが、カーナビ通りに行ったら、工事中で行き止まり。思いっきり道全体に通せん棒です。こりゃ参ったで、途中まで引き返しましたが、今のカーナビは賢いです。

頑なにそこへ戻れのUターン指示でなく、違った道を案内してくれました。

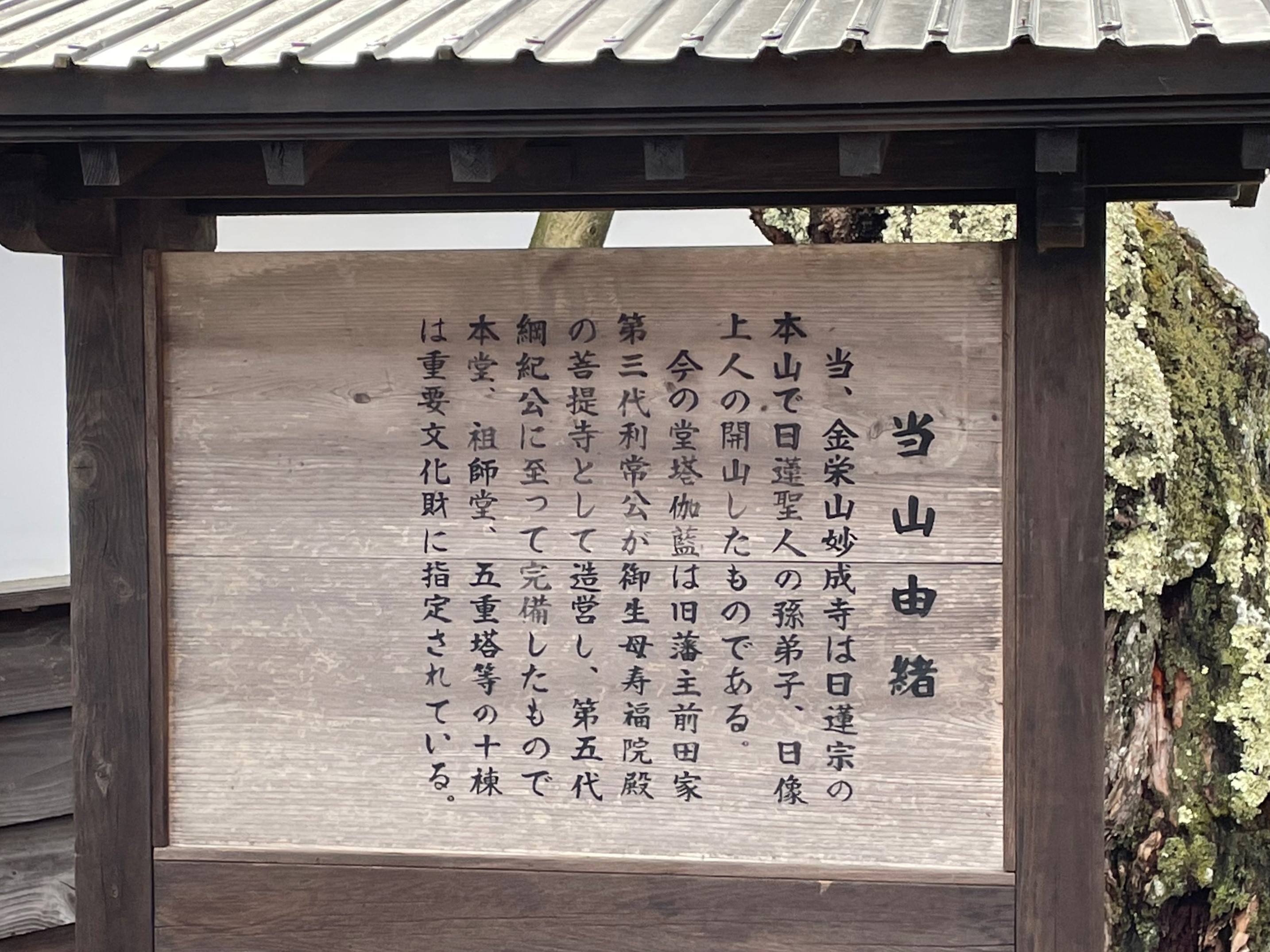

なんとか、羽咋市の金栄山(きんえいざん)妙成寺(みょうじょうじ)に到着。やれやれです。

写真は妙成寺の入り口です。

妙成寺の由来が、看板にありました。

お寺の庭に入るとすぐ、国家:君が代の「君が代は千代に八千代にさざれ石の巌(いはほ)となりて苔のむすまで」のさざれ石が置かれていました。

写真は実際に苔が生(む)した状態の拡大です。

妙成寺の五重の塔です。

その五重の塔を遠くに眺める日本庭園です。この寺の片隅にあります。(ここだけは禅寺の雰囲気)

ここで、お茶を飲んで和菓子でも食べれば「日本」だな と感じると思います。

最後に、この写真が妙成寺の本堂です。屋根は栩(とち)葺きとかで、維持が大変らしいですが、趣があります。

金沢駅に戻る途中、風力発電の風車が目の前に見えたので、寄ってみました。

間近で見るとその大きさ(高さ)を実感できます。

また、車で5分位な所に、西田幾多郎哲学記念館があります。

夕方でしたので、館内には入れませんでしたが、しゃれた作りの建物を眺めることができました。安藤忠雄の設計とのことです。

夕方、金沢を後に、サンダーバード42号で京都に戻りました。

電車とレンタカーの急ぎ旅でしたが、北陸の新旧の文化を満喫出来ました。